1959年、カラヤンとウィーン・フィル――日本が出会った“本場の響き”

1959年、ウィーン・フィルとカラヤンが世界ツアーの途中で日本を訪れた。羽田空港の熱狂、ウィーン特有の柔らかな響き、そしてNHKが記録した貴重な映像――。日本のクラシック文化が世界と本格的につながり始めた、その瞬間を振り返ります。

このページの目次

1959年ワールドツアーと日本公演の意義

1959年ワールドツアーの中での日本

1959年のウィーンフィルとの来日は、日本だけのツアーではなく、いわゆる「ワールドツアー」の一環でした。オーケストラはウィーンを出発し、ニューデリー、ムンバイ(ボンベイ)、マニラ、香港、ハワイ、北米各都市と回る、大掛かりなスケジュールの途中で日本に立ち寄っています。インドや東南アジア、北米の聴衆と肩を並べるかたちで、日本が世界の音楽地図の中にしっかりと組み込まれつつあったことが、このツアーからもよく伝わってきます。

戦後まだ15年ほどしか経っていないこの時期に、ウィーンフィルとカラヤンという「西側文化の象徴」のような存在が日本を訪れたことは、単なるクラシックファンだけにとどまらない出来事でした。新聞や雑誌でも大きく取り上げられ、NHKの放送などを通じて、「本場ウィーンの響き」が家庭のテレビ・ラジオからも流れてきたのです。

羽田空港の熱狂と、エリエッテ夫人の着物姿

映像に残された羽田空港での出迎え風景は、いま見てもなかなかインパクトがあります。花束を持った“ミス○○”風のプレゼンター、報道陣のカメラフラッシュ、そして楽団員たちを待ち構えるファンの人垣。当時の日本で、ここまで大々的な歓迎を受けた外国オーケストラや指揮者が、いったいどれほどいたでしょうか。

前年に結婚したばかりのエリエッテ夫人も同行し、和服姿を披露しているのも微笑ましい場面です。20歳前後の若いエリエッテと、31歳年上のカラヤン——この年の来日映像には、華やかな「スター夫妻」という側面も強く映し出されています。音楽だけでなく、ライフスタイルやファッションの面でも、日本の人々に強い印象を与えたことでしょう。

日本で演奏されたプログラムとウィーンフィルの響き

日本公演のプログラムは、ベートーヴェンの「運命」や第6番「田園」、第7番、ブラームスの交響曲2番・4番、モーツァルトの第40番、ブルックナーの第8番など、まさに王道中の王道といってよい内容でした。はじめてウィーンフィルを生で聴く日本の聴衆に対して、「これぞウィーン」「これぞドイツ・オーストリア音楽」というラインナップを用意したかったのだろうと想像できます。

録音で聴き慣れたレパートリーでも、生のウィーンフィルには独特の香りがあります。弦楽器の柔らかさと厚み、木管の内声の歌い方、金管の輝き方などが、録音でイメージしていたものよりもはるかに立体的だったはずです。そこにカラヤン特有の流麗なフレージングと、全体を一つの大きなアーチでまとめる構成感が加わり、日本の聴衆はまさに「世界最高峰」の響きに圧倒されたに違いありません。

映像に残された1959年のブラームスやモーツァルト

このツアーの一部は、NHKによって収録され、のちにブラームスの交響曲第1番やモーツァルトの交響曲第40番などを中心とした映像・音源としてまとめられました。現在では、こうした素材をもとにしたDVDやCDが発売されており、「1959年のカラヤン&ウィーンフィル」を家庭で追体験できるようになっています。

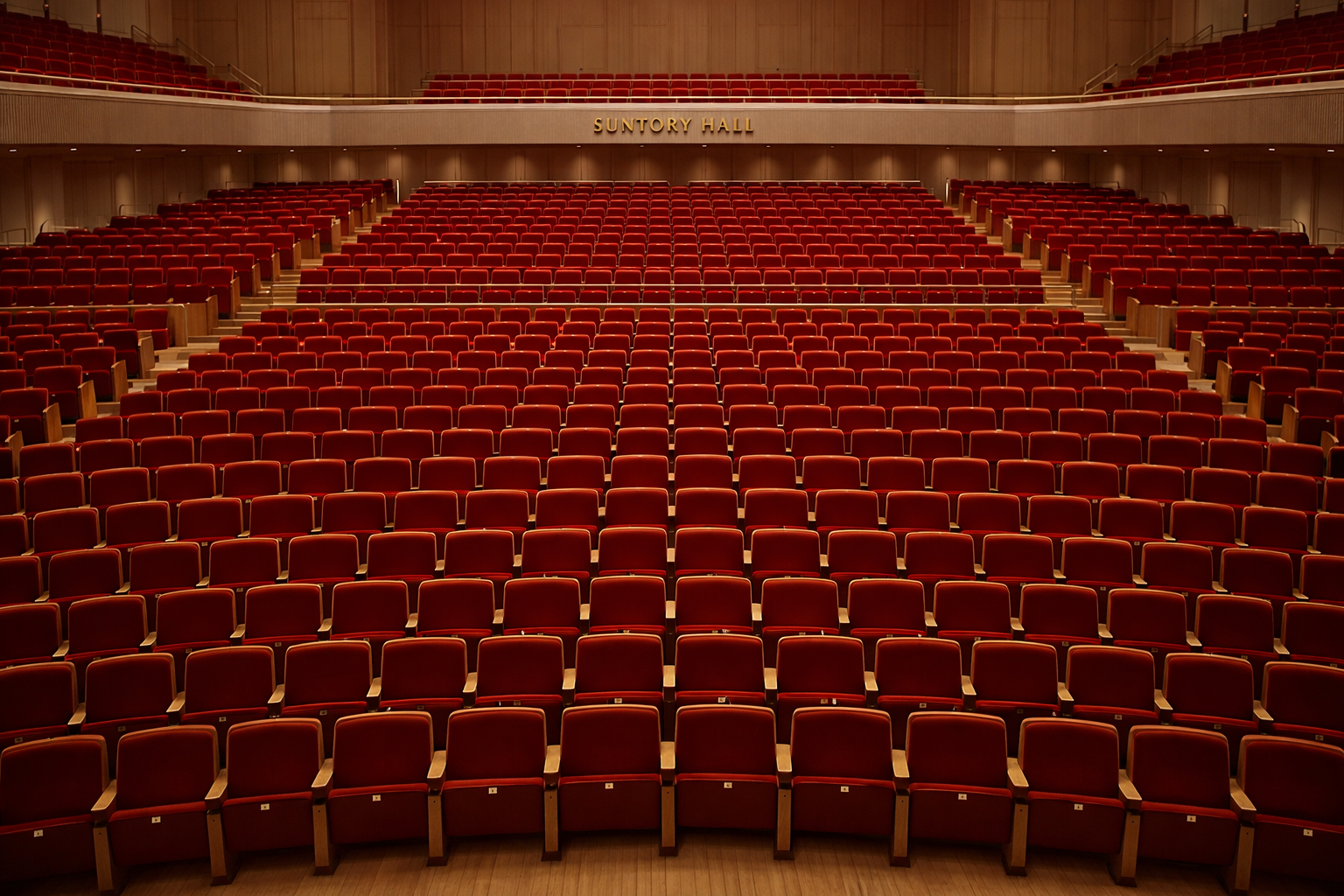

映像はモノクロで画質も現代基準では決して鮮明とはいえませんが、そのなかに映し出されるカラヤン50歳の指揮ぶり、そしてバルコニー席までぎっしり埋まった会場の雰囲気には、何ともいえない生々しさがあります。ブルックナーの交響曲第8番など、のちにスタジオ録音でも名盤を残す作品が、この時期からすでにツアーレパートリーとして練り上げられていたことも興味深いところです。

コンサートマスター・ボスコフスキーの存在感

このときのウィーンフィルのコンサートマスターを務めていたのが、ニューイヤーコンサートでもおなじみのウィリー・ボスコフスキーです。彼はウィーンの伝統的なスタイルを体現するヴァイオリニストであり、室内楽的な柔らかさとしなやかなリズム感をオーケストラ全体にもたらしていました。

映像をよく見ると、カラヤンの大きなフレーズ運びと、ボスコフスキー率いる弦楽セクションの細やかなニュアンスづけが、絶妙なバランスで共存していることがわかります。ある意味で、ウィーンの伝統とカラヤン流のモダンなサウンドの「接点」として、1959年の日本公演はとても象徴的な場だったのかもしれません。

1959年ツアーとレコード録音との関係

ちょうどこの頃、カラヤンはドイツ・グラモフォンとの専属契約を結び、ベートーヴェン交響曲全集などの大プロジェクトに着手しようとしていた時期でもあります。スタジオ録音で「決定版」ともいえるドイツ・オーストリア作品のイメージを築きながら、一方でウィーンフィルとの世界ツアーでは、同じレパートリーを生のコンサートとして世界各地に届けていたわけです。

つまり、レコードで聴かれるカラヤン像と、ツアーでの生のカラヤン像が、ほぼ同時進行で形づくられていたのが1959年前後。その意味で、日本にとってこの年の来日は、「録音の中のカラヤン」と「ホールに立つカラヤン」が初めて重なる、非常に貴重な出会いだったといえるでしょう。

日本のクラシック受容史の中での1959年

1950年代後半から60年代にかけて、日本ではNHK交響楽団の活動充実や、海外オーケストラの相次ぐ来日によって、クラシック音楽がじわじわと生活のなかに浸透していきました。その流れのなかで、ウィーンフィル&カラヤンの来日は、一つのクライマックスともいうべき出来事でした。

チケットを取れた人は、ホールで一生ものの体験をし、取れなかった人は放送や雑誌記事を通じて、その雰囲気だけでも味わおうとしたはずです。現在、1959年の映像や音源をあらためて見直してみると、そこには単に「名演の記録」という以上に、日本の音楽文化が世界とつながっていく瞬間が刻み込まれているように思えてなりません。

いま、1959年の映像をどう楽しむか

令和のいま、1959年の映像を見てみると、画質や音質の点ではどうしても古さを感じます。しかし、その古さこそが魅力でもあります。モノクロ映像のざらりとした質感や、少し遠めのカメラワーク、客席の服装や髪型——そうしたすべてが、1950年代末という時代の空気を運んできてくれます。

最新の4K映像やハイレゾ音源に慣れた耳と目であえて1959年のカラヤン&ウィーンフィルを味わってみると、「時代を超えて残るもの」と「時代とともに変わっていくもの」の両方が見えてきます。半世紀以上前、日本のホールに響いたウィーンフィルの音を想像しながら、ぜひ一度この映像をじっくりと味わってみてください。