カラヤン&ベルリン・フィル黄金時代について

このページの目次

カラヤン&ベルリンフィル黄金時代

まずは1977年のフィルハーモニーホールでのリハーサル風景をご覧下さい。

どのセクションからも自信に満ち溢れた光輝く音色が聴こえてきます。これがカラヤン&ベルリンフィル黄金時代を物語っています。

ヘルベルト・フォン・カラヤンがベルリン・フィルの音楽監督に就任した1956年から1980年代までの長い時代は、一般に「カラヤン時代」「黄金時代」と呼ばれる。しかし、その中でも特に輝きが強かったのが1960年代と1970年代の二十年間である。

この時期、ベルリン・フィルは音響・録音・マーケティング・ツアーの全てにおいて世界のトップに立ち、クラシック音楽の新たな基準を作り上げた。本稿では、この二つの年代に完全に焦点を絞り、その「黄金」の実像を丁寧にたどる。

1960年代 ― サウンド革命とフィルハーモニー誕生

1960年代は、カラヤンがベルリン・フィルの基礎を固め、独自の「カラヤン・サウンド」を完成へと導いた時代である。1950年代にも録音や演奏活動は活発に行われていたが、60年代はその哲学や美学が一気に結晶化した時期だった。

(1)カラヤン・サウンドの徹底した追求

1960年代の初頭、カラヤンはまず徹底して音の均質化に取り組んだ。

・弦楽器のボウイングを統一

・金管は倍音のブレンドを重視し、過度な主張を抑える

・木管は柔らかく溶けるような音質を求められる

こうした要求は時に非常に厳しいもので、団員の負担は大きかったと言われる。しかし、これによって生まれたのが、後に「絹のような弦」「黄金のブラス」と称賛される、唯一無二のベルリン・フィルの音だった。

また、カラヤンは音の流れを極端に滑らかにし、アタックを丸く処理するよう指示した。結果として、ベートーヴェンからリヒャルト・シュトラウスまで、作品の境界を越えて共通する「カラヤン色」が生まれた。これは賛否を呼んだが、世界的な人気を支えた重要な要素であったことは間違いない。

(2)1963年 ― ベルリン・フィルハーモニー完成

1960年代最大の事件は、やはりベルリン・フィルハーモニーの完成(1963年)である。ハンス・シャロンの設計による革新的なヴィンヤード型ホールは、音の広がりと透明度で世界の話題をさらった。

こけら落としの指揮台に立ったのは、もちろんカラヤンである。

カラヤンはこのホールの音を「自分が思い描いた理想に最も近い」と語ったとされ、ここを拠点として録音・映像制作を一気に推し進める。フィルハーモニーの誕生は、1960年代後半からの黄金期の原動力となった。

(3)録音の時代 ― ステレオからデジタルへ向かう先駆者

1960年代は、ステレオ録音の技術が一般化し始めた時代でもある。カラヤンはこの新しいテクノロジーを積極的に導入し、ドイツ・グラモフォンとともに数多くの決定的な録音を残していく。

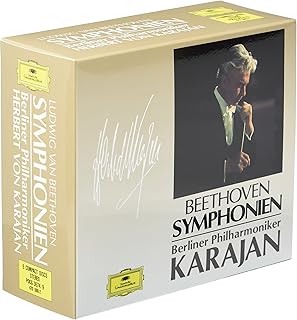

・ベートーヴェン:交響曲全集(1961–62)

・ブラームス:交響曲全集(1963–64)

・チャイコフスキーやシベリウスの主要作品

など、後世に“定番”として聴かれる録音の多くがこの時期に生まれた。

この時代のベルリン・フィルの演奏は、ライブよりも録音を重視した精密さが特徴で、音の一つ一つが磨き抜かれている。レコード産業の拡大とカラヤンの美学が完全に一致した時代であった。

ベルリン・フィルの国際ブランド化 ― 世界ツアーの爆発的拡大

1960年代後半、ベルリン・フィルの名声はヨーロッパのみならず世界へ急速に広がる。その中心にあったのが、カラヤンの戦略的な世界ツアーである。

アメリカ、日本、中南米、そして後に冷戦下のソ連・中国へも足を踏み入れた。

特に日本では1966年の初来日公演が大きな話題となり、以降、ベルリン・フィルは「日本が最も愛する海外オーケストラ」のひとつとなった。

ツアーの成功によって、ベルリン・フィルのブランドは「欧州の一楽団」から「世界最高のオーケストラ」へと昇格していく。

1970年代 ― カラヤン帝国の絶頂

1970年代は、カラヤンが指揮者としてもメディア・戦略家としても頂点に立った時代である。

録音技術の進化、映像作品の充実、ザルツブルクにおける存在感、そしてベルリン・フィルとのシナジーが最大化された。「黄金時代」の呼び名が最もふさわしいのがこの年代だ。

(1)録音・映像制作のピーク

1970年代は、アナログ録音の円熟期であり、さらにデジタル録音の黎明期でもあった。カラヤンはこの両方の時代をまたぎつつ、いずれにおいても世界中の誰よりも録音を多く残した指揮者だった。

・ベートーヴェン:3度目の交響曲全集(1975–77)

・チャイコフスキー、ブルックナー、シューマンなど主要レパートリーの再録音

・壮大なオペラ映像作品(カラヤン演出含む)

など、ポストプロダクションを駆使した“映像時代のカラヤン”が本格化した。

特にフィルハーモニーで収録された映像は、照明の角度やカメラワークに至るまでカラヤンが関与しており、「魅せるクラシック」という概念を確立した。

これらは後のデジタル・コンサートホール(DCH)の礎となった。

(2)ザルツブルク復活祭音楽祭 ― カラヤン帝国の象徴

1967年にカラヤンが創設したザルツブルク復活祭音楽祭は、1970年代に絶頂期を迎える。

この音楽祭は、ベルリン・フィルが主役を務め、オペラと交響曲を最高のキャストと共に上演する、いわば「カラヤン王国」の華やかな舞台だった。

ここでの成功は、ベルリン・フィルとカラヤンの芸術的・商業的地位を決定的に高めた。ザルツブルク音楽祭(夏の本音楽祭)とは別に、復活祭音楽祭は「ベルリン・フィルの祭典」として確固たるブランドを確立したのである。

(3)オーケストラとの関係 ― 甘美なサウンドと緊張の同居

1970年代は、サウンド面では最も美しく輝いていた一方で、組織の内部には次第に摩擦も生まれていた。

カラヤンの指導は厳格で完璧を求め、録音スケジュールは過密。さらに、この頃には団員構成に対するカラヤンの影響力が強すぎるとの声も出始めた。

表面上は黄金期でありながら、組織としてのベルリン・フィルは徐々に“カラヤンだけでは支えきれない巨大な存在”へと成長していった時期でもある。

カラヤン時代を象徴するサウンド ― 完璧と巨大さの美学

1960〜70年代のベルリン・フィルのサウンドは、後世から見ても異様なほど完成されていたと言われる。

・滑らかで濃厚な弦楽器

・分厚く輝かしい金管

・重く深い木管の色彩

・極端に磨かれたアンサンブルの精度

・大きなアーチを描くフレージング

これらは「カラヤン美学」を体現したものであり、今聴いても圧倒的な説得力を持つ。

特に1970年代の録音は音響の良さと演奏の完成度が極めて高く、のちに「オーケストラ録音の黄金期」と称される理由のひとつになった。

当時を支えたスタープレーヤーたち

カラヤンとベルリン・フィルの黄金時代を語るとき、忘れてはならないのが当時のスター団員たちである。

カラヤンの構想を具体的な音に変えたのは、各パートの名手たちであり、その個性的な音色がオーケストラ全体のキャラクターを形づくっていた。

(1)第1コンサートマスター:ミシェル・シュヴァルベ

1957年から80年代半ばまで、ベルリン・フィルの第1コンサートマスターを務めたのがミシェル・シュヴァルベである。

ユダヤ系ポーランド人として生まれ、スイスを拠点に活動していた彼をカラヤンが見出し、「ベルリン・フィルの顔」として招いた。

鋭い集中力ときらびやかな音色を持ち、カラヤンの求める“完璧な弦楽セクション”の要となった存在である。

名録音や映像作品では、コンマスとしてソロを弾くシュヴァルベの姿がたびたび映し出される。あの時代のベルリン・フィルの「第一ヴァイオリンの鳴り」を思い浮かべるとき、多くの人は無意識のうちに彼の音色をイメージしていると言ってもいい。

(2)クラリネット:カール・ライスター

木管セクションの中心人物が、1959年に入団したカール・ライスターである。

柔らかくも艶のある音色は、ベルリン・フィルの「暖かく溶け合う木管サウンド」を象徴するものだった。

ライスターは、オーケストラ内でのソロに加えて、室内楽や協奏曲の名録音も多数残し、「ベルリン・フィルのクラリネット」と聞いて真っ先に名前が挙がる存在となった。

カラヤンの録音の中でも、ブラームス、モーツァルト、R.シュトラウスなどで聴けるライスターの音色は、黄金時代の象徴と言える。

(3)オーボエ:ローター・コッホ

オーボエのローター・コッホも、カラヤン時代のベルリン・フィルを支えた大黒柱である。

豊かで丸みのあるトーン、そして伸びやかな歌い回しは、R.シュトラウスやモーツァルト、バロックからロマン派まで幅広いレパートリーで輝きを放った。

カラヤンのもとで録音されたR.シュトラウス《オーボエ協奏曲》などでは、コッホの美しい音色が堪能できる。

彼のオーボエは、しばしば「人間の声のようだ」と評され、ベルリン・フィルの木管サウンドに独特の温度感を与えていた。

(4)フルート:ジェームズ・ゴールウェイ

1969年にベルリン・フィルの首席フルート奏者として加わったのが、のちに世界的スターとなるジェームズ・ゴールウェイである。

彼は1975年にオーケストラを離れてソロに転向するまでの数年間、カラヤン時代後半の重要なピースとして活躍した。

きらきらとした高音と明るいキャラクターは、それまでのドイツ的で重厚なフルート像とは少し違う、新しい色彩をベルリン・フィルにもたらした。

カラヤンとの録音や日本ツアーなどを通じて、「世界一有名なフルート奏者」への足場をここで固めたと言える。

(5)その他の名手たち

このほかにも、ホルン、チェロ、ティンパニなど各セクションに名人級のプレーヤーが揃っていた。

ベルリン・フィルの黄金時代は、決してカラヤン一人の手柄ではなく、こうしたスタープレーヤーたちが、それぞれの持ち味を生かしつつ、カラヤンの掲げる巨大なビジョンに音として答えた結果なのである。

60〜70年代の終わり ― 次の世代への入口

1970年代末になると、カラヤン時代の絶頂は少しずつ陰りを見せ始める。

・若い世代の団員との価値観の差

・録音や映像をめぐる方針の違い

・健康問題の進行

など、黄金時代の陰で兆しは現れていた。

だが、こうした変化が本格化するのは1980年代であり、60〜70年代は依然として揺るぎない黄金のステージであった。

なぜ1960〜70年代が「黄金時代」なのか

カラヤンとベルリン・フィルの関係は長く続いたが、その中でも1960〜70年代が「黄金」とされる理由は明確である。

・カラヤン・サウンドの完成

・フィルハーモニー誕生による音響革命

・ステレオ録音と映像制作の本格化

・世界ツアーによる国際的評価の確立

・ザルツブルク復活祭音楽祭の成功

・そして、それらを支えたスタープレーヤーたちの存在

カラヤンとベルリン・フィルが世界のクラシック音楽の象徴となったのは、この二十年間の圧倒的な成果が積み重なった結果である。

今日、世界中で聴かれ続ける録音や映像の多くがこの時代に生まれたことを思えば、1960〜70年代が「黄金時代」と呼ばれるのはむしろ当然のことだろう。

そして、その輝きは、今もクラシックファンの記憶の中で消えることなく生き続けている。