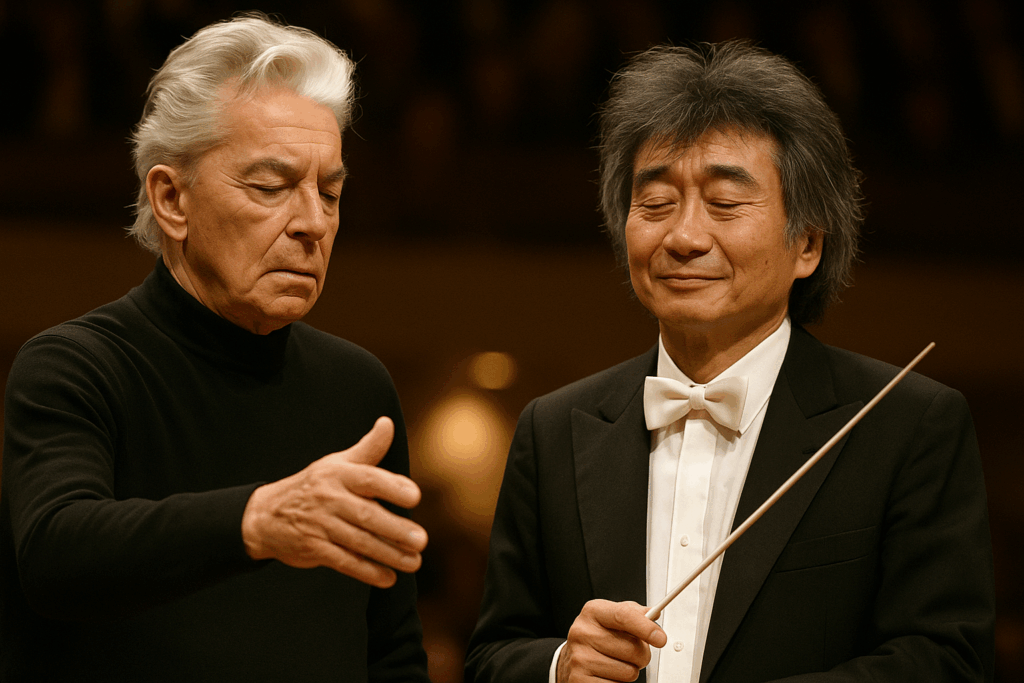

カラヤンと小澤征爾 ― 二つの才能が交差した奇跡の瞬間

カラヤンと小澤征爾――20世紀を代表する二人の巨匠は、対照的な音楽観を持ちながらも深い尊敬と静かな友情で結ばれていた。本記事では、その邂逅、ザルツブルクでの交流、互いの影響など、知られざるエピソードをわかりやすく紹介する。

このページの目次

カラヤンと小澤征爾――二人の巨匠を結ぶ静かな絆と対照的な音楽観

20世紀後半のクラシック音楽界において、ヘルベルト・フォン・カラヤンと小澤征爾の関係は、師弟と呼ぶには直接的ではないものの、芸術上の深い敬意と静かな信頼に満ちていた。 壮麗な音響の建築家のように音楽を構築した“帝王”カラヤンと、エネルギーと人間味にあふれた指揮で世界を魅了した小澤征爾。 二人の個性は異なるが、その間に流れる精神的な交流は、クラシック音楽史の中でも興味深い輝きを放っている。

若き小澤征爾が受けた衝撃――カラヤンの“ほとんど振らない指揮”

1950年代後半、タングルウッドで研鑽を積んでいた若き小澤征爾は、ヨーロッパで本場のオーケストラ文化を吸収するべく渡欧する。 そこで出会ったのが、すでにヨーロッパの音楽界を完全に支配していたカラヤンだった。

小澤はベルリンでカラヤンのリハーサルを見学した際、強烈な衝撃を受ける。 カラヤンは大きく振らない。腕の動きはむしろ小さく、指先のしなやかなラインだけでオーケストラを操る。 それでも全ての奏者が彼の意志を読み取り、完璧なアンサンブルと光沢のある響きを生み出すのだ。

小澤は後に「指揮は音の流れを生み出す芸術であって、大きく振ることではない」と語っており、 カラヤンのこの所作は彼の指揮観を形づくる大きな要因となった。

対照的なスタイル――“構築するカラヤン” と “呼吸する小澤”

両者の音楽性を語るとき、その違いは非常に明確である。 カラヤンは、美しく磨き上げられた響き、均質性、完璧な造形を第一に追求した。 リハーサルでは微細なバランスや音色の統一を徹底し、音響の彫刻家のような姿勢で作品を作り上げた。

一方小澤は、音楽の呼吸、自然な流れ、人間味、舞台上の瞬発力を重視するタイプ。 身体を使ったしなやかな所作と、リズム感に満ちた“躍動する指揮”で知られる。 オーケストラに自由を与えると同時に、全体の流れを直感的に導くのが特徴である。

しかし興味深いのは、互いが相手の芸術性を深い尊敬の目で見ていたことだ。 カラヤンは小澤を“将来音楽界を背負う才能”と評価し、 小澤もカラヤンの構築美と統率力を「雲の上の存在」として敬い続けた。

ベルリンでの静かなサポート――若き小澤を気にかけたカラヤン

1960年代後半、ヨーロッパでの活動が増していた小澤は、たびたびベルリン・フィルのリハーサルを訪れた。 当時のベルリン・フィルは、完全にカラヤンの統率下にあり、部外者が容易にリハーサルを見学できる環境ではなかった。

しかし、小澤は例外的に門戸を開かれていた。 カラヤンはオーケストラに向かって「彼は大成する。よく見ておくといい」と言ったと伝えられており、 これは非常に珍しいことだった。

さらに、欧州での仕事を得る際、カラヤンが間接的に小澤を推したという逸話もある。 公式の書面として残っているわけではないが、複数の証言から“帝王の後押し”があったのはほぼ確実と言われている。

このような静かな支援は、当時まだ東洋出身の指揮者への偏見が残る時代において、小澤にとって大きな追い風となった。

ザルツブルク音楽祭――“師弟のような”瞬間

カラヤンが最も力を注いだザルツブルク音楽祭。 ここに出演するということは、カラヤンの審美眼にかなった指揮者であるという証であった。 小澤が客演として招かれたこと自体、カラヤンからの絶大な信頼を示している。

リハーサル中、小澤が培った音楽とカラヤンの世界が“接触”する瞬間が多々あったという。 小澤がオーケストラをまとめていると、カラヤンがふらりと現れ、後方から静かに見守っている。

終演後、カラヤンは多くを語らない。「Sehr gut(とても良い)」と一言だけ。 しかしその短い言葉には、巨匠が心から若き後輩を認めた確かな温度が宿っていた。

二人の友情――少ない言葉の中に宿った“音楽家同士の理解”

意外にも、二人は長時間語り合うタイプの関係ではなかった。 互いの音楽観や人生観が強く反発することもなく、かといって濃密な師弟のように常に行動を共にするわけでもない。

しかし、言葉は少なくとも深い理解があった。 指揮者という孤独な職業を生きる者同士の、沈黙の連帯感とも言える関係である。

ある晩、小澤がザルツブルクの街を歩いていると、偶然カラヤンに出会ったという。 カラヤンは「散歩か。音楽のことを考えるには良い時間だ」と短く言い、軽く肩を叩いて立ち去った。

そのやりとりは数秒。しかし音楽家としての孤独と誇りを知る二人の間には、深い理解が流れていた。

カラヤンの死と小澤征爾の想い――“太陽が消えた”

1989年、ヘルベルト・フォン・カラヤンが逝去したとき、小澤征爾は深い悲しみに包まれた。 小澤は訃報を聞くと「音楽界からひとつの太陽が消えた」と語ったという。

カラヤンの功績についてコメントを求められた際、小澤は 「彼がいなければ、現代のオーケストラのサウンドの基準そのものが違っていただろう」 と述べ、巨匠の影響力の大きさを改めて強調した。

さらに小澤は「私は彼の弟子ではないが、彼の音楽を吸収して自分の中に溶かし込んだ」と語っている。 この言葉には、模倣ではなく“継承”というニュアンスが込められている。

まとめ――二つの個性が生んだ静かな交差

カラヤンと小澤征爾。この二人の関係は、外面的には多くを語られないものの、内面的には非常に豊かで深い。

完璧を求めた帝王カラヤン。 自然な呼吸と生命力で世界を魅了した小澤征爾。

二人の音楽性は対照的でありながら、その精神はどこかで響き合い、20世紀後半のクラシック史に確かな足跡を残した。

言葉よりも音楽で語り合う――その姿勢こそ、二人を結びつけ続けた最大の要素であったのだろう。